はじめに

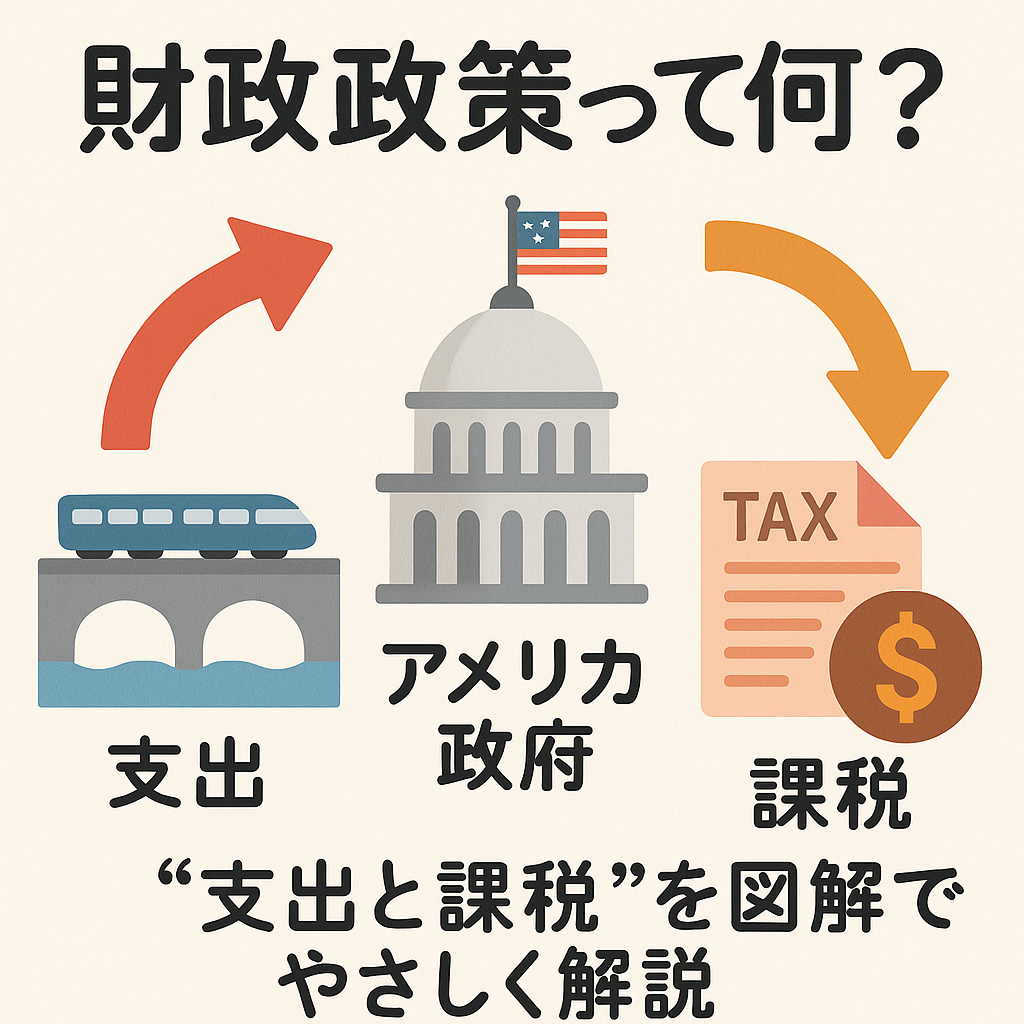

アメリカの景気や雇用を支える大きなハンドルが財政政策です。政府が支出と課税の配分を調整することで、需要を下支えしたり、インフレを冷ましたりする役割を担います。はじめての方にも伝わるように、用語、予算の決まり方、2025年の注目点まで一気に解説します。

財政政策の定義と役割

財政政策とは、連邦政府が歳出と税制を通じて景気や雇用を調整する政策のことです。自動安定化装置と裁量的な政策が組み合わさって機能します。

全体の流れ

政府の意思決定(議会+大統領) → 歳出の配分と税制の設計 → 家計と企業の可処分所得や期待に影響 → 需要(消費・投資・公共投資)に波及 → 生産・雇用・物価の動きに反映

ポイント

・自動安定化装置は追加の法律がなくても景気の振れを和らげます。 ・裁量的政策は議会が法律を通して実施するテコ入れです。

代表的な政策の道具を整理

政府が実際に使う道具は次の通りです。

・公共投資や補助金などの支出 ・社会保障や医療、失業保険などの給付 ・減税や税額控除(例 EITC など) ・税支出と呼ばれる各種の控除や非課税措置

道具と対象

支出系の道具 → インフラ整備・教育・研究開発・州政府支援 など

税制系の道具 → 所得税や法人税の税率・控除・税額控除 など

どう効くのか 乗数効果と自動安定化装置

景気への効き方を考える際には乗数効果の概念が役立ちます。政府が1ドル支出したり減税したとき、GDPがどれだけ増えるかを乗数で評価します。一般に景気が弱いときや金利が低いときは乗数が大きくなりやすいと考えられています。

自動安定化装置は、失業が増えると失業給付が自動的に増える、所得が落ちると税負担が自動で軽くなるなど、追加の立法なしで景気変動を和らげます。コロナ期にはこの仕組みが大きく作用し、赤字が自動的に拡大することで急落した需要を下支えしました。

長期で気を付けたいクラウディングアウト

政府の借入が増えると、長期的には民間投資と資金を奪い合い、実質金利が上がって成長を下押しする可能性があります。短期の安定化と長期の持続性をどう両立するかが、財政運営の重要なポイントです。

お金はどこから来てどこへ行くのか 歳入と歳出の全体像

歳入の主な柱

・個人所得税が最大の柱です。 ・給与税は社会保障やメディケアの保険料にあたる税で、次に大きな柱です。 ・そのほかに法人税、関税や物品税などがあります。

参考の目安構成

・個人所得税 おおむね半分弱 ・給与税 おおむね三分の一強 ・法人税 一割前後 ・その他 数パーセント

歳出の内訳の見方

・強制支出 社会保障やメディケア・メディケイドなど法で給付ルールが決まっている支出です。 ・裁量支出 国防・教育・科学など毎年の歳出法で配分が決まる支出です。 ・純利払い 国債の金利コストで、金利や債務残高の影響を受けます。

注目のポイント

・近年は強制支出と利払いが歳入の大半に迫る水準まで拡大しており、裁量支出は借入で賄う色合いが強まっています。

予算はどうやって決まるのか 連邦の予算プロセス超入門

大枠の流れ

1 大統領が翌年度の予算教書を春ごろに提出します。 2 議会が予算決議で歳出上限の枠を作ります。 3 歳出法で各省庁の配分を決め、和解法案で税制や強制支出を調整します。 4 期限までに成立しない場合は継続予算で暫定的に政府を動かし、成立が遅れると政府閉鎖のリスクが高まります。

関連する用語

・CBOのベースライン 現行法のまま推移した場合の収支見通しで、審議の物差しです。 ・債務上限 新規支出の承認ではなく、既に決めた支出を賄う借入の上限です。停止期間が終わると復活し、財務省は特別措置で支払いを継続します。

2025年の全体感 赤字と債務と利払いの注目ポイント

・2025会計年度の連邦赤字は概ね1兆ドル台後半の見通しです。 ・債務対GDP比は2030年代にかけて上昇が続く見込みで、118パーセント程度に達するシナリオが示されています。 ・2024会計年度の赤字はおおむね1兆ドル台後半で着地しており、金利の上昇と高齢化に伴う給付の増加が拡大要因でした。 ・利払い費は今後の金利水準と債務残高の両方に敏感で、財政余地を圧迫するリスクがあります。

利払いのイメージ

債務残高が増える → 利払い費が増える → 裁量支出の余地が狭まる → 将来世代の選択肢が減る

具体例で理解 減税と公共投資はどちらが効くのか

短期の景気押し上げ

・低所得向け給付や失業保険の上乗せ、州政府やインフラ維持への支援は、受け取ってすぐ使われやすいため乗数が高くなりやすいです。 ・恒久減税は家計や企業の計画に安心感を与える一方で、長期的な債務増や利払いの拡大に注意が必要です。

見極めのコツ

・景気の局面 ギャップが大きい不況期ほど支出系の即効性が高まります。 ・金利の局面 金利が低いほど財政の押し上げが効きやすく、逆に高金利下ではクラウディングアウトに配慮が要ります。 ・対象の絞り方 使われやすい層やプロジェクトに重点配分する設計が鍵です。

よくある誤解を整理

・家計簿と政府は違います 景気安定という役割があるため、景気後退時の赤字拡大は仕組み上の動きです。ただし恒常的な構造赤字は将来成長を削る恐れがあります。 ・債務上限は節約ルールではありません 新たな支出を止める仕組みではなく、対応が遅れると市場や政府機能に混乱が生じます。

まとめと学びを実務に生かすチェックリスト

・定義と役割を一言で言えるか 自動安定化と裁量政策の二本柱を押さえます。 ・乗数の直感を持つ 景気局面や金利水準で効き方は変わります。 ・歳入と歳出の地図を持つ 強制支出と利払いの比重を意識します。 ・プロセスを理解する 予算教書と予算決議、歳出法と和解法案の関係を把握します。 ・長期の持続性を併走させる 短期の支えと長期の債務管理を両立させます。

おわりに

2025年時点の公的発表や一般に共有されている知見を踏まえて、初心者にも分かりやすいように要点を整理しました。実際の政策判断は政治状況や最新データで変化しますので、最新の公式資料や公表値を随時確認しながら読み替えていただけますと幸いです。

コメント